山田さん(ナイト会員)おめでとうございます!!

さっぽろアートステージ2010/札幌劇場祭・TGR2010主催のフライヤーコンテストで、ナイト会員の山田和子さんがイラストを担当した、ぐるーぷえるむの森「あらしのよるに〜ガブとメイの物語〜」のフライヤーが見事優勝しました。おめでとうございます!!

miyagei101119

デッサンと水彩の講評に引き続き、13日に油彩の講評会を行いました。前のブログでも紹介しましたが、合わせて3人の講師の講評会の様子を写真に撮ってみました。それぞれ雰囲気も内容も違っています。みなさんいろいろな講評会に出席してみて下さいね。

そして、今回のモチーフが今年最後のモチーフです。これを見るとどの講師がどのモチーフを組んだか分かってしまってつまらない・・・でも知りたいかも。なんて思いつつネタバレですね。

季節が感じられるもの取り入れたり、会員さんの要望?を汲み取りつつも、どうなったかというと・・・・

このモチーフは年内いっぱいの予定です。

宮芸ってどんなとこ?11

2010年に入り5回目のモチーフも11月5日で終了しました。新しいモチーフでの作成も始まりましたが、それと同時に講評会も行われています。

今までの作品が講師を始め、他の会員さんの目に触れるのですから、ちょっと緊張気味な雰囲気が漂います。

でもこれは、堂々と他の方の作品がじっくり観れる最高の機会でもあります。講評会が終わると少しほっとしたような様子が伺えます。いくつになってもドキドキしたりすることって素敵なことですよね。

11回に渡り、宮の森芸術倶楽部の様子をみなさんにお知らせしてきました。これからはもう少しブログっぽい?もの目指してみなさんに宮芸のあれこれを紹介していこうと思っています。

宮芸ってどんなとこ?10

9月中旬にチェンジしたモチーフもそろそろ終わりです。完成間近の作品や講評を待つばかりの作品など様々ですが、どの作品もこれらのモチーフと共に過ごして来た時間がぎゅっと詰まっているって感じです。

今回はほんの一部の作品しか紹介できませんでしたが、機会がありましたらもっとたくさんの作品をお見せしたいと思っています。

11月の石膏像

11月の石膏像は、17世紀・フランスで活躍した喜劇作家モリエールの肖像彫刻を石膏像にしたものです。

作者はジャン=アントワーヌ・ウードン(Jean-Antoine Houdon, 1741年3月20日 – 1828年7月15日)。フランス革命をまたぐ18世紀後半から19世紀にかけて活躍した彫刻家です。といってもみなさんあまり聞き慣れない名前だと思います。同世代にはカノーヴァという彫刻家がいますが、この人の名前もあまり一般的には有名ではないかも。でも一応作風の違いを書いてみると、カノーヴァが比較的古代ギリシャ・ローマ的な神話世界に題材を求めたのに対して、ウードンは”肖像彫刻”に特化した彫刻家です。アメリカの初代大統領の肖像彫刻も作っています(下の写真)。

ちなみにモリエール像は1776年の作。

モリエールの代表作は、「人間嫌い」、「ドン・ジュアン」、「町人貴族」、「病は気から」などだそうですが、どんな話なのか私は読んだことがなくてわかりません。

モリエールの死後、王室劇団のブルゴーニュ座と統合され、王立劇団の”コメディー・フランセーズ(別名”モリエールの家 La maison de Moriere”)”が創設され、その活動は現代でも続いているそうです。

実はモリエールの生涯を映画にしたものが、今年の春にBunkamuraル・シネマで封切られ、全国で公開されていたようです。札幌ではシアターキノでやっていたようですが、すでに上映終了になってました。知らなかったあ、残念…見逃しました。

題名は「モリエール 恋こそ喜劇」フランスで180万人を動員した映画らしいです。副題は「笑いの中に人生がある」だそうで。

いやあ、見たかったな。とりあえずDVD待ちですね。

宮芸ってどんなとこ?9

芸術アカデメイアコースのワークショップのひとつ「色彩のワークショップ」というのを月2回開講しています。様々な手法を用いて、色彩をいろいろな角度から学びます。現在は版画を通し、普段とは違う色彩感覚を取り入れることに主眼を置いて、制作を進めています。

版画を刷る紙から制作しています。この上に刷り上がった作品ってどんなのでしょう。完成が楽しみです。

宮芸ってどんなとこ?8

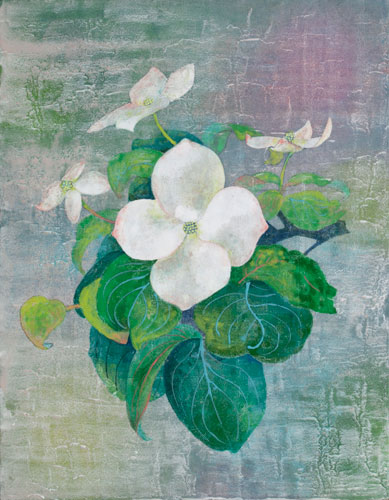

特別講座の一つに今年から開講した「初めての日本画」というのがあります。5月20日から第1期が開講し、現在第2期に入っています。7名の会員さんが受講し、基本的な用具の使い方から始まり、植物や動物などをモチーフとした作品を制作しています。

会員さんの作品をいくつか紹介します。

12月からは第3期に入ります。これからどんな作品が出来上がるのか楽しみです。みなさんも日本画を制作する喜びを一緒に感じてみませんか?

物語を描く。

来月から、アカデメイアのワークショップで「物語を描く」をテーマに、各自描いてみたい物語を用意してもらい、それを絵にしてもらおうと思っています。物語を絵に描くといえば、西洋ではギリシャ神話とか聖書を題材にしたものとか日本なら「源氏物語絵巻」や「信貴山縁起絵巻」などが有名で、昔から物語を絵にするのはよく行われてきました。

源氏物語絵巻

信貴山縁起絵巻

特に西洋では、ある時期、それはきっと時代の要請から、ギリシャ神話などの特定の物語をいろいろな画家が描いていました。

アングル 神々の父ゼウスとテティス

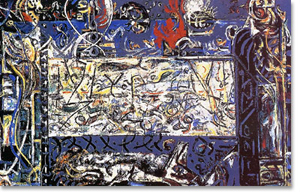

ですが、20世紀を過ぎると、そうした時代が要請するようなテーマというのはなくなり、各自個人の中にテーマを求めるようになります。1940年代のポロックのようにユング心理学の影響を受けてローマの創世神話を絵に表した「秘密の守護者たち」なんかは、そうした個人のなかの物語を絵に表したもののひとつでしょう。

ポロック 秘密の守護者たち

ところで、自分で好きな物語を絵に表そうというのは、あまり経験のない方が多いかもしれませんね。いかに絵画的に表現できるのか、どう絵にしていくのかが難しそうですが、自分の好きな物語には、必ず自分との関わりがあるので、何か新たな自分に気づいたりできるかもしれませんので、ぜひ楽しんでもらえたらと思います。

絵と身体性

絵を描くというのは、思った以上に身体を使います。デッサンをするときにべたっと手を画面につけて描く人がいますが、宮芸では出来るだけ手をつけないようにとアドバイスしています。それは手が汚れるだけでなく、結果的に画面がこすられて汚れてしまうからです。でも、それ以外にもう一つ理由があるのですが、それは手だけで絵を描いてしまうと絵が小さく部分的になってしまうという欠点があるからなんです。手だけで絵を描いて何が悪いのかっていわれそうですが、たしかに手をつけて固定して描けば安定して描けます。しかし、やってみるとわかるのですが描いている部分にしか意識が向かわなくなるのです。そのため部分的な見方になり、全体が見えなくなってしまい均質な画面が出来上がってしまいやすいのです。つまり大きさのない絵になってしまうということです。ではどうするのか?宮芸では、腕全体を使って描くことを推奨しています。そして、腕全体を動かすというのは微妙に腰やもう片方の腕なども使うことになり身体全体が連動して動くことになります。そうして描いていくと、全体を見る力が生まれ、絵もスケールを増してくるようになります。

パウル・クレーやカンディンスキーが教授をしていたバウハウスというドイツの総合造形美術学校(20世紀初頭(1919-1933))の基礎課程では、絵を描く前に体操(写真)をしていたというくらいで、やはり身体を使うことは重要視されていました。身体を通して自分の中のもっと深い意識に接触するということを知っていたんですね。やはりそこに接触してこそ芸術といえるものになるのでしょう。

バウハウスの体操風景

ちなみに宮芸には、手先だけで描こうとすると手が震えてしまう方が何人かいらっしゃいますが、腕全体で描くことをマスターしてからは、全然他の人と遜色ない作品を作られています。あと、もし絵を描いていて肩が凝るという方は、手だけで描いている可能性が高いので、この機会に腕の動かし方をぜひ見直してはいかがでしょう?

さらに、腕全体で描くことは健康にもプラス?になるようです。ケネス・クラークというイギリスの美術批評家の「芸術家と老年」という文章には、ティツィアーノやミケランジェロを引き合いに出して、身体を用いる美術家のほうが年老いても文学者よりも力強い表現が可能であると述べています。平均寿命が40歳くらいのルネサンスの時代に、80歳を超えた二人です。しかも晩年の作品は人智を越えた魂の表現が見られます。たしか北斎も90歳くらいまで生きていたような。

ミケランジェロ作 rondaniniのピエタ

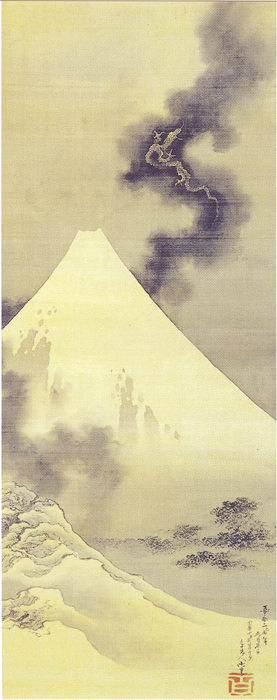

葛飾北斎 晩年の作品

さあ、1日2時間、10年専門家です。 がんばりましょー。

宮芸ってどんなとこ?7

特別講座のひとつに「石膏デッサンゼミ」というのがあります。10月1日よりスタートし、毎週1回1時間45分ずつ、計5回で石膏デッサンを基礎から学びます。今回の石膏像はマルスです。8名の会員さんが参加されて、講座を熱心に受講されています。

石膏って難しいし、大変そうと思われるかもしれませんが、受講するとその面白さが分かるらしいです。宮芸での石膏デッサンの人気はなかなか衰えを知りません。