宮芸ってどんなとこ?6

宮芸では、2つのコースの他に特別講座というものを設けています。参加費が必要ですが人物画・ヌードクロッキー・日本画などを開講しています。8月31日から9月14日まで週1日3時間ずつ合計9時間で「人物画を描く」という特別講座を開講しました。

今回は12名位の会員さんが参加しました。モデルさんにポーズをとってもらい、各々制作していきますが、この講座の時間外にも描き込んでます。その中でちょうど制作を風景を撮らせて頂きましたので紹介します。

絵を描くことは夢を見ること?

昨日、Amazonで予約していた、村上春樹のロングインタビュー集『夢を見るために毎朝僕は目覚めるのです』が届きました。まだパラパラッとしか読んでませんが、とにかく内容もさることながら題名がすばらしいですね。かっこいい!

絵でも小説でもいわゆる芸術の世界というのは、夢を見ることと深く関わっているように思えます。眠ったときに見る夢というのは、絵とか芸術と同じように、それは無意識と呼ばれるものの働きでしょうが、社会をつくりあげているのとはちがう原理に突き動かされています。

社会的なものの外へ越え出ていこうとする衝動や合理性を越える英知がそこにはあるように思えます。

「芸術人類学」中沢新一著 によると、現生人類だけが、外の現実にしばられることのない自由な「心」をもっていて、だから、非現実的なことを思いついたり、実行したりする、ある意味「狂った生物」でもあると。どんなまともな人も心の内面には、まともでないものを抱えもっていて、良くも悪くもそんな自由な心を持っているからこそ、人類だけが、宗教と芸術を生み出したとさえ言えるかも知れないと。

妄想をいだくことがなく、自然と過不足のない対応を実現しているほかの生物は、宗教も芸術もつくろうとしなかったと。なんとネアンデルタール人には芸術がなかったらしいです。だからもしかすると夢も見なかったのかもしれませんね。全然関係ないかもしれませんが、確かに、現実の忙しさにどっぷりつかっているときは実際は見ているのかもしれないけど、夢を見ていないです。

で、こうした自由な心というのは、合理的な社会生活のなかでは、あまり表に出せませんし、それだけになると社会そのものが作れなくなります。だから、自分の心のほんとうの部分、心のいちばんの源泉になっている部分を抑圧しなければならないのです。それが心の活動の表面にあらわれてこないように「深層」に沈めたり、その活動に制限を加えようとします。そうしないと「合理的」な行動ができないからです。

でも、そうして社会に対応したとしても、自分たちの心の本質に向かいあおうとする自由な心は動きたがります。そこに絵とか芸術をやっていく意味というのがあるのだと思います。ようは意識と無意識、社会性と自然体のバランスをとろうってことなんでしょうが、その無意識とか自然体側にあるのが、絵を含む芸術ってことなんですね。よく絵を描くのはいったい何の役に立つのっていわれるけど、このあたりに回答のひとつがあるのかもしれませんよ。

アルタミラの洞窟画 ここから芸術が始まった。

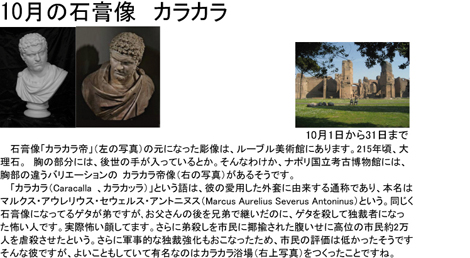

10月の石膏像

10月1日から石膏像が変わりました。一人週2コマまでの制作となります。よろしくお願いします。お風呂好きの方はぜひ一度描いてみましょう。

宮芸ってどんなとこ?5

アカデメイアの新しいモチーフを紹介してから、2週間が経ってしまいました。宮芸にはもう1つのコース、「講座フリーコース」というのがあります。デッサン、水彩、油彩、パステルなどタイムテーブルに沿って、講座が組まれています。初心者の方はもちろん、もう一度確認したい、敢えて違うことに挑戦したいなど、いろいろな方がいらっしゃいます。

講座フリーコースのモチーフも紹介します。ブログの「ドローイング」で会員さんの作品がいくつか紹介されていましたが、これからどんな風に制作が進むのか楽しみです。

9月の「絵のヒント」

昨日9月28日(火)に、ほぼ毎月恒例の「絵のヒント」を開催しました。テーマは「構図を考える」。

構図というと、画面への入れ方と単純に思われがちですが、実はそれだけではなく、けっこういろいろな要素が絡み合って出来上がるものなのです。そこで、昨日みなさんにお話ししたのは、構図を決めるときに、まず主題(描きどころ、見せ場)を明確にして、それを中心に構図をとってみること(必ずしも画面の中心に配置することではありません。)や主題をよりよく見せるために視線の流れを考えること、そのためにどういう風に構成していくのかということでした。

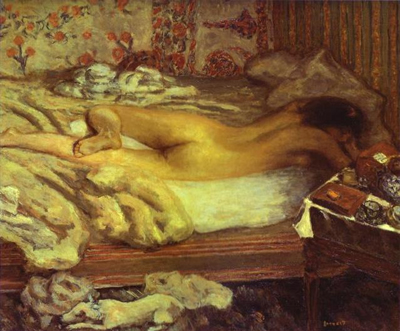

特に昨日はその構成の手法の一つである「反復」について、フランスの画家・ボナールの初期の作品を見ながら解説してみました。

この作品のタイトルは「午睡」。ヌードの女性が昼寝をしている場面が描かれているのですが、絵のなかの世界そのものがまさに眠りの世界を表しているような、そんな空気が流れている作品です。主題となるのは当然この寝ている裸婦ですが、よく見るとこの裸婦の流れるような曲線は、布団やシーツや枕、背景の模様、足の裏のフォルム、はたまたベッドの下のわんちゃんのフォルムと呼応しています。この曲線のフォルムの反復が眠りの空気感をつくりあげているといってもよいでしょう。もちろん色彩も眠りのイメージを出すことに協力していて、背景の壁紙やベッド台の赤と緑が彩度が抑えられたパステルトーンになっていることも、甘い雰囲気を醸し出すことと密接に関わっています。これが彩度の高い赤と緑なら、眠りどころではなくなってしまいます。

他にもいろいろな要素が構成されてこの絵の構図が出来上がっていますが、とりあえず昨日はこの反復という構成の手法についてお話ししました。

ドローイング

先週からモチーフが新しくなり、油彩の講座では、すぐにモチーフを描き出さないで、自由なイメージによる下地作りをしてもらいました。特にテーマとかがあるわけでなく、自分なりに好きなイメージというか、描きながらイメージが生まれてくるのを見ながら描いていってもらいました。何人かの作品をご紹介していきますね。

絵の具遊びのような感覚でやるので、一見でたらめに見えたりするかもしれないけれど、やはりその人にしかできないものだったり、無意識からやってくるその人のイメージというのが出てくるんですよ。

こういうのを美術用語では「ドローイング」というのですが、頭で考えたイメージを描いたり、モチーフを観察して再現するというよりは「手で考えていく」ことを重視したメソッドです。これは自己の深層のイメージを探るには強力なので、多くの画家たちがこのドローイングをやっているんです。

まだまだ他の人のもご紹介しますね。

さあ、この下地(ドローイング)を生かしながら、モチーフがどのように描かれるのか、乞うご期待ですね。

宮芸ってどんなとこ?4

宮芸には芸術アカデメイアコースと講座フリーコースがあります。アカデメイアってなんか難しそう・・・確かにアカデメイアコースという名称は、哲学者プラトンが創設した学校の名前から考えられたものです。アカデミーの語源となっていますが、宮芸ではより深く本格的に絵を学んで欲しいという思いから、このコースを作りました。

Newsにあったようにモチーフが変わりましたので、今回はアカデメイアコースの2つモチーフを紹介します。

こんな感じです。講師が各々狙いを決めてモチーフを作り上げます。

アカデメイアの会員さんは、これらのモチーフを描いたり、自分の好きなものを描いたりとフリータイムで自由に制作することができます。そして、専任の講師によるワークショップも行われています。これがまた、いいんですよ。その良さはまたの機会に書きますね。

チャンス・イメージ

いきなりですが、この画は何を描いたものでしょう?答えはブログの最後に。

これ、最初見たときには黒い点の集まりもしくは何か公園のような感じに見えたりはするのですが、そこにいるのが何かを教えてもらうと、それがはっきりと見えるようになるというもので、心理学の世界では有名な画の一つです。

私はそのあたりあまり詳しくないので、詳細は置いておくとして、なんでこんな画をお見せしたのかというと、絵を描く人は、この画のように図像と背景があいまいなイメージを見て、そこに何があるのかを見たり想像するということがとてもだいじだからなんです。そういうのをチャンス・イメージといいます。

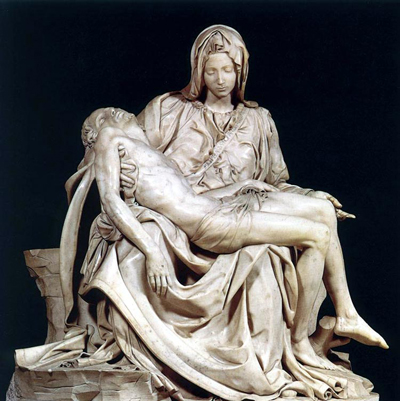

チャンス・イメージ?あまり聞き慣れない言葉ですね。このことで有名な話では、ミケランジェロが「ピエタ」という傑作を作った時の話があります。

ミケランジェロがある石屋さんの前を通り過ぎようとすると、石屋さんが悩んでいました。ミケランジェロが尋ねると、石屋さんはお店の外にある大きな石を指さして、この石は大きいけど何も作れないくずの石だと嘆いていました。それを聞いたミケランジェロが、「ではわしが持ち帰るからゆずっておくれ」といってその石を持ち帰り作ったのが「ピエタ」でした。そのピエタを見た石屋さんが、ミケランジェロに「どうしてあんなくずの石からこんな彫刻が出来たんだ?」と尋ねられ、ミケランジェロは「実はわしもこの石をどうしようかと思案していたんだが、とりあえずノミを打って石を割ってみたら、そこにマリアがいたんじゃよ。わしはそれを取りだしたにすぎないのじゃ。」と、これがチャンス・イメージというやつです。

白黒の画像の答え:一匹の犬(ダルメシアン)がいる風景。

宮芸ってどんなとこ?3

仕事の帰りに寄りたいとか、これから時間が空いたから自由制作時間に描きに行こうと思っても、画材を取りに家に帰るのも面倒だし・・・・なんて心配はいりません。画材や描きかけの絵は、教室に置いておくことができます。

こんな感じで大きなスケッチブックやキャンバスなどを置くスペースを用意してあります。

筆や絵の具などの小物は、上の写真のレンタルロッカー(有料)に保管することが出来ます。また、基本的な画材の販売も行っています。

フィレンツェ

今月の石膏デッサンで「メディチ像」を制作してもらっているなか、会員さんとフィレンツェの話に。

もうかれこれ20年以上前に私は訪れたことがあるのですが、フィレンツェは石畳の美しい街でした。それにドゥオーモ(サンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂)とウフィツィ美術館がよかった。

確か大聖堂のドーム(下の写真)はいろんな人たちが設計に参加したけどうまくいかなくて最終的に遠近法を発明したといわれる建築家ブルネレスが完成させたドームです。木の仮枠を組まずに作られた世界で最初のドームであり、建設当時世界最大のドームでした。このドームはいろんな映画とかにも使われていますよね。

ウフィツィ美術館といえば教科書にも載っているボッティチェルリの「ヴィーナスの誕生」や「プリマヴェーラ」やダ・ヴィンチの「受胎告知」、ティツィアーノの「ウルビーノのヴィーナス」などルネサンスの名画がずらりと並んでおりました。そのなかでも衝撃的だったのは「ウルビーノのヴィーナス」(下の写真)。目の高さにヴィーナスのお腹あたりが来るのですが、とにかく肌の描写が素晴らしかったことを今でも覚えています。

ツアーとかをネットで検索してみたら、今は円高のせいか、6泊で20万円前後で行けちゃいますもね。興味のある方は今が行き頃かもしれませんね。

ぜんぜん関係ないですが、サンタ・マリア…と書いていて、同じ名前ですごく美味しいイタリアンのお店を思い出しました。東京の南青山にあるんですが、パテとスープ、もちろんパスタも最高でした。また食べたいー。たしかフィレンツェ・サンタ・マリアという名前でした。